蛍光灯はグロー型、ラピッドスタート型、インバータ型があるようで、グロー型の場合は

大きく分けて、グロー、蛍光灯管、安定器、電源からなるようでグローは蛍光灯の放電のきっかけをつくる、安定期は安定して電流を流すことが目的で重要な部品になります。

発光のメカニズムはおいといて、グローと安定器の役割が非常にわかりずらく、なんでもそうですが知らないことがおおいですね。

すべてを理解することは難しいですが、興味をもってみていこうと思う今日この頃です。

蛍光灯はグロー型、ラピッドスタート型、インバータ型があるようで、グロー型の場合は

大きく分けて、グロー、蛍光灯管、安定器、電源からなるようでグローは蛍光灯の放電のきっかけをつくる、安定期は安定して電流を流すことが目的で重要な部品になります。

発光のメカニズムはおいといて、グローと安定器の役割が非常にわかりずらく、なんでもそうですが知らないことがおおいですね。

すべてを理解することは難しいですが、興味をもってみていこうと思う今日この頃です。

今日は、定例の空調設備日常点検と、午後からガス検知器の点検を実施。突発で蛍光灯交換の指令あり。 仲良し三人組で交換に行く(三人もいらないのですが私が初心者なので)。

先輩がコンパクト蛍光灯を外して、新品を取り付けようとしたのですが、嵌めあいに失敗して相手側のコネタクタを破損させてしまい、残念ながら予備品なく、別の場所の蛍光灯本体を借用して、当該箇所に設置しました。 現在、破損したコネクタ部は接着中。

蛍光灯交換は、ホテル勤務で結構やったので、慣れているのですが、いまだに管球の型式は覚えられず。 再度、勉強のため調べておく。

コンパクト蛍光は、いろいろあって今回交換したものは、FDL27EX-Nでした。

FDLはコンパクト蛍光灯の種類(これは4連),27は27W, EX-Nは色温度(昼白色)です。 今後なにかの役に立つかもしれないので覚えておこう!

今日は大雨で、ビルメンにとってはいやな予感しかしませんが予想通り色々問題発生。

一例としては、マンホールが満水警報発報。 3人でずぶ濡れになりながら、点検を実施。

マンホールにはフロートスイッチ4連タイプが装着されており、最下部のフロートで排水ポンプ停止、2つ目でNo1ポンプ作動、3つ目でNo1&No2ポンプ作動、4つ目で満水警報発報のようです。 ですが、点検にいくと、No2のポンプが停止モードになっており、十分に排水処理できなかったのではないかと推定。

No2ポンプを自動モードに切り替えて様子をみるが、再度満水警報発報。しかし2分程度で警報解除になった?。 その後は雨が小康状態になるとともに警報は発報せず。

電極式のレベルセンサーはなんとなくイメージできたが、今回初めてフロート式のレベルスイッチをみた。 このスイッチはフロートの傾きでスイッチがON/OFFするようで、液体の導電率や状態の影響を受けにくいらいしい。 でもフロートがたまに絡まったりするようです。

まあ、私にとってはいい経験でした。

ZPD 零相電圧検出装置のことであるが、いろいろ調べたがよくわからず。

今の時点では、V0ブイゼロというもので、中性点の対地電圧のことで、

通常は0Vであるが各相の電圧や位相が不揃いになるとV0が発生する。

これくらいの知識は頭にに入れておこう。

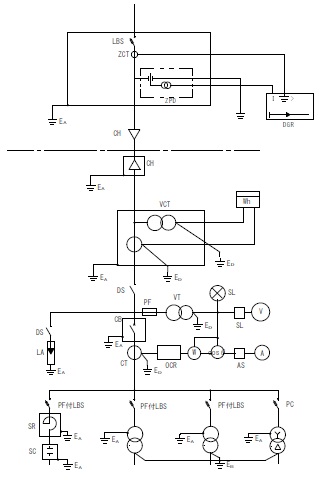

今日は、自宅で自主トレ。 JW-CADで高圧受電設備の図面を見ながらトレースの練習をした。 2年ほど前にこのソフトを使ったことがあるが久しぶりに操作。

これくらいの図面作成に約2時間かかった。 もう少し慣れて且つ電気記号があればもう少し早くなると思うが20分位で完成したいなあー。 ちなみに、目的はもうひとつ、高圧受電設備のレイアウトを頭ににいれること。 電気略語もまとめてみました。

LBS: 高圧交流負荷開閉器(Load Break Switch)

ZCT:零相変流器 (Zero phase-sequence Current Transformer)

ZPD: 零相電圧検出装置 (Zero phase-sequence Potential Device)

DGR:地絡方向継電器(Directional Ground Relay)

CH: ケーブルヘッド( Cable Heads)

VCT: 計器用変流変圧器(Voltage and Current Transformer)

DS: 断路器 (Disconnecting Switch)

PF: 高圧限流フューズ ( Power Fuse)

CB: 遮断器 (Circuit Breaker)

OCR: 過電流継電器 (Over current Relay)

LA : 避雷器 (Lightening Arrester)

SR: 直列リアクトル (Series Reactor)

SC: 進相コンデンサ (Static Condenser)

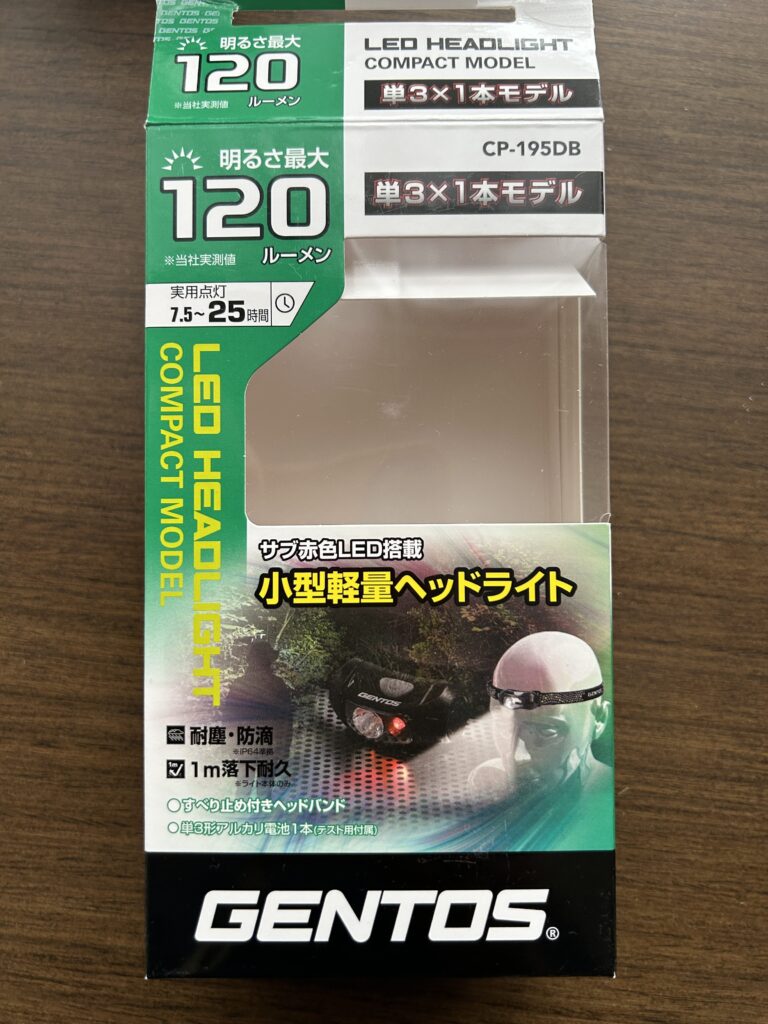

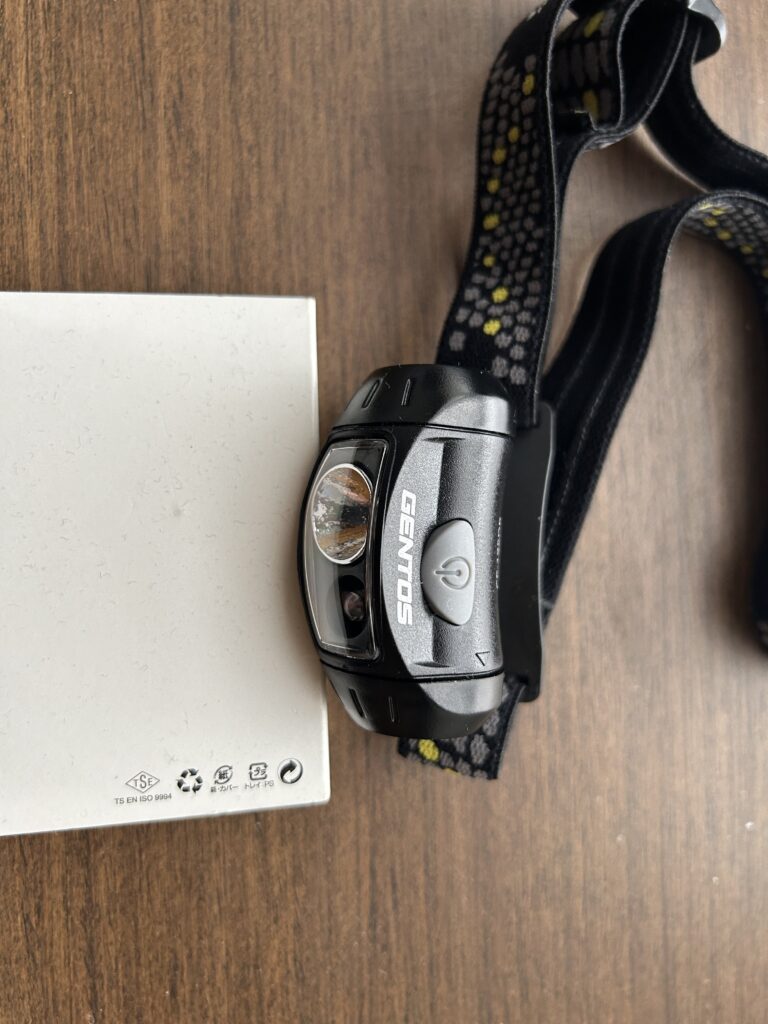

点検作業に必要な、ヘッドライトと検電器を購入。

これで、安全に点検できれば安いもの

Gentos CP-195DB 120lm 単三乾電池式 (2,200円)

HIOKI 3481 交流 40~600V ( 3,180円)

今日は、会社はお休みしてゴルフに行きました。 同伴者は会社の先輩社員(御年77歳)

なぜか、バーディー2個、OB 8個でもスコア96でなんとか100切り達成!

半年ぶりのゴルフでしたが十分満足した一日でした。来週は仕事がんばろう

キュービクル設備のなかでも重要な設備であるVCB(Vacuum Circuit Braker)真空遮断器です。

比較的大きな電気がながれる電路を遮断する装置です。 設備番号は52です。

このVCBはOCR(Over Current Relay)過電流継電器などと組み合わせて使用されます。

今度の停電作業ではこのVCBを操作する必要があります。

事前に情報では機械が古いので操作が難しい?との話もあり予備知識を仕入れておかないといけない。

昨日、設備点検でORPなるものの測定器がアラーム点灯していたので上司に報告。

いろいろ調べてもらった結果、現状その測定値は問題ないとのことで一件落着。

しかしながら、ORPとはなんぞや?疑問がでてきたので調べるとORP(Oxidation Reduction Potential)酸化還元電位とのこと。 単位は電位(V)とのことなので電気屋さんとしてはもう少し調べなければならない。

いろいろ調べたが、これも難しい電気化学の話なので、一旦放置。とりあえず、電位が高いと酸化、低いと還元とだけ覚えておこう。 鉛電池で酸化還元反応で、1セルあたり2.0Vと勉強した気がした(元素によって反応の電圧か決まってくる?)のでこれも関係あるかもしれない。

以前のブログで、6月の休日に停電作業で、空調設備の電源工事立ち合いがあることをお話しましたが、設備工事は開始されており、工事内容が具体化してきました。

まだ全容は把握できていませんが、2系統ある動力盤の1系統を停電させ、動力盤にブレカー取付工事をするとのこと。どこのラインを停電させるのかがよくわかっていませんが停電させるための、手順等を含め安全のための打ち合わせが必要と考えていますので早急に上司に相談したいと思っています。 ちょっと危険な雰囲気がありますので、十分な打ち合わせをしたい。また、停電のために、一部現場は簡易発電機で稼働したいとの要望もあり状況はややこしいです。

なんでもありにすると今後に影響するのでここは、十分な知識を持った方のアドバイスを受けながら進めていこう!

今日、月曜日は先輩電気主任技術者(御年83歳)の方が来られる日です。

なにやら、現場調査に行っていましたが帰ってきて、私に「停電予備バッテリーが均等充電時期になっているので均等充電しといて!」とおっしゃいました。

「よくわからないので教えてください」と言うと、現場に連れて行ってくれて、「この均等充電ボタンを押して、明日自動的に浮動充電に変わっていることを確認しておいて」と言われ帰っていきました。

浮動充電と均等充電は初耳なので、調べると多数個のバッテリーを並列で充電していると

充電が不均等になるので、循環電流が発生し、悪影響を及ぼすので均等充電にてバッテリーを

それぞれ満充電にしておくそうだ。 だったら、常に均等充電にしたらいいのにと思うのは素人なのでしょうか? これまでの現場でも予備バッテリーありましたがそんなことは言われたことがなかった気がします。 設備が古いのか? まあこれも勉強です。